«Lo esencial es invisible a los ojos»

Me tomo la licencia de tomar prestada esta frase escrita por Antoine de Saint-Exupèry en su maravillosa obra “Le petit prince”, traducida al castellano con el título de “El Principito”, para compartir una reflexión (y bueno, también una reivindicación, ¿por qué no?) sobre un tema que me compete directamente y en el que llevo casi tres décadas trabajando (al principio en solitario y ahora con Iker en nuestra productora Science into Images).

Y os preguntaréis qué es lo que quiero (queremos) reivindicar, claro.

Bueno, pues ahí va, en negrita y sin filtros, como diríamos en el ámbito audiovisual, en RAW.

La importancia de la vida microscópica.

Es muy posible que algunos de vosotros, si os habéis decidido a leer este escrito, penséis “este tío está loco”. Y seguramente no andaréis muy equivocados.

Pero dejando al margen mi estado mental, me gustaría que reflexionaseis, aunque sea solo por unos momentos, sobre esa reivindicación.

¿A qué me refiero cuando digo “vida microscópica”?

Pues empecemos como hay que empezar, por el principio, por la reflexión y los datos para reflexionar (los que os apetezca).

La vida microscópica a la que me refiero es esa vida que no podemos ver a simple vista. Esa vida formada por la multitud de seres vivos (no puede ser de otra manera) a los que nuestra capacidad visual no nos permite acceder directamente.

Pero no caigamos en el error de pensar que al no verlos no existen. Y no, aquí no vale echar mano del refranero castellano para decir “ojos que no ven, corazón que no siente”. En este caso, aunque nuestros ojos no vean, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestra piel y, en definitiva, todo lo que somos “nosotros”, sí siente. Es más, podríamos decir que, aunque nuestros ojos no vean, nosotros no solo sentimos, sino que necesitamos y, a veces, sufrimos.

Y os pongo tan solo dos ejemplos.

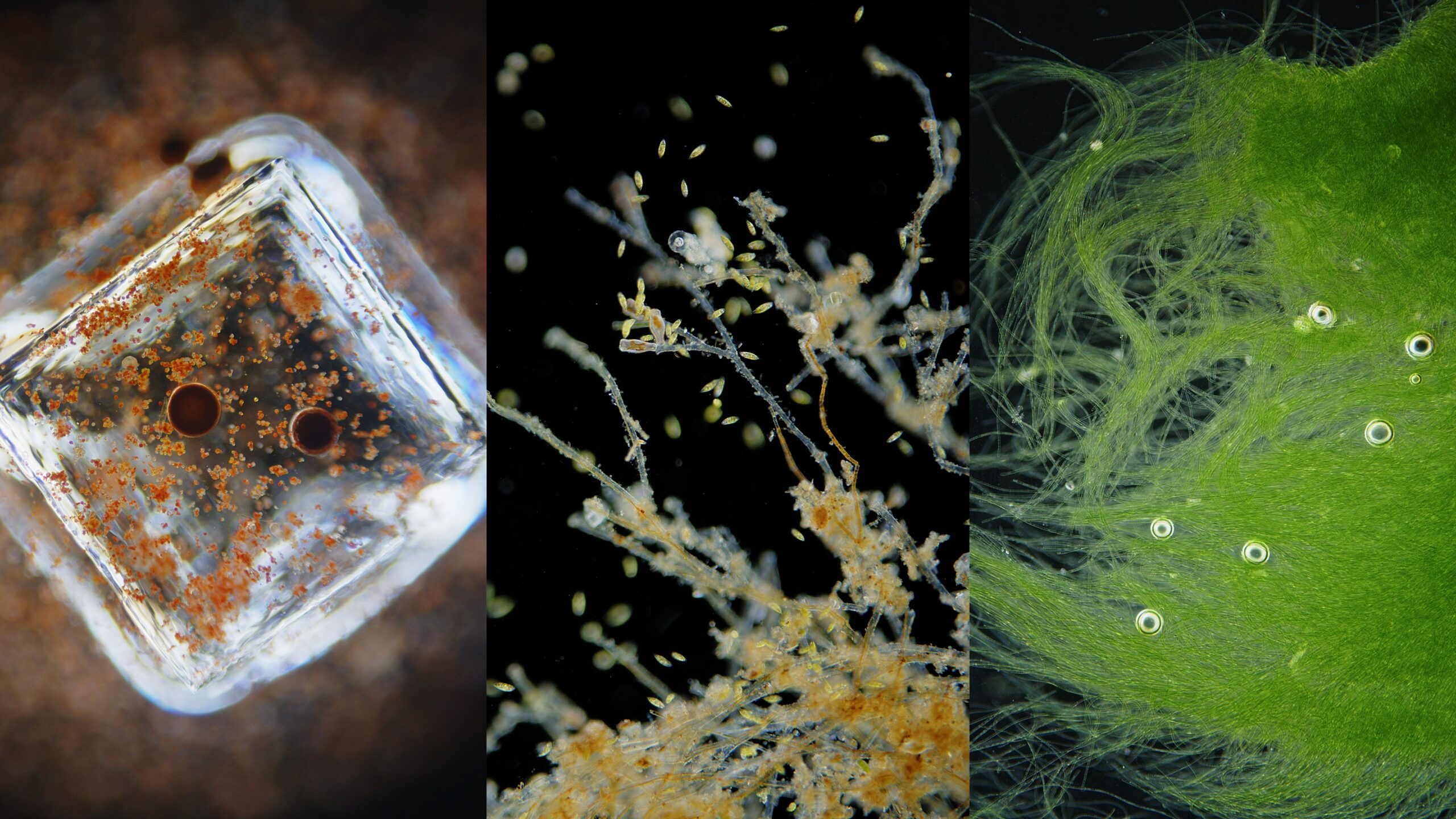

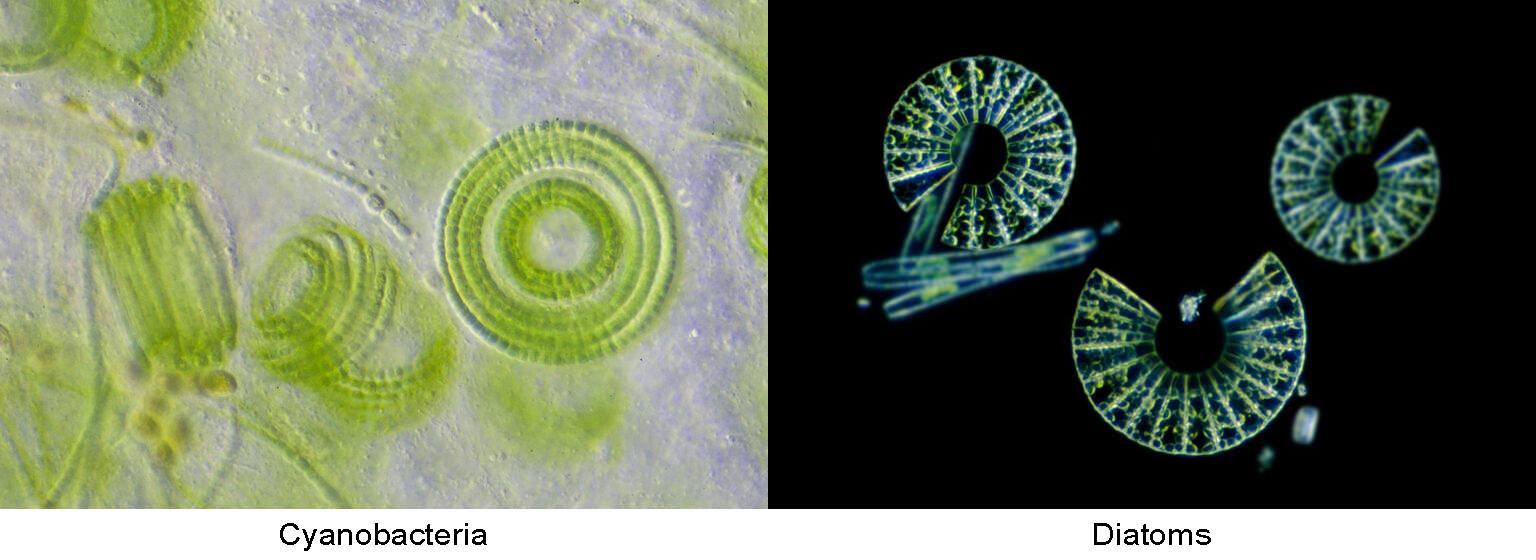

¿Habéis visto alguna vez a las diatomeas o a las cianobacterias? Es muy posible que la mayoría jamás las haya visto, puesto que para ello hace falta utilizar un microscopio. Sin embargo, más de la mitad del oxígeno de la atmósfera, sí, sí, ese que respiramos todos, lo producen ellas.

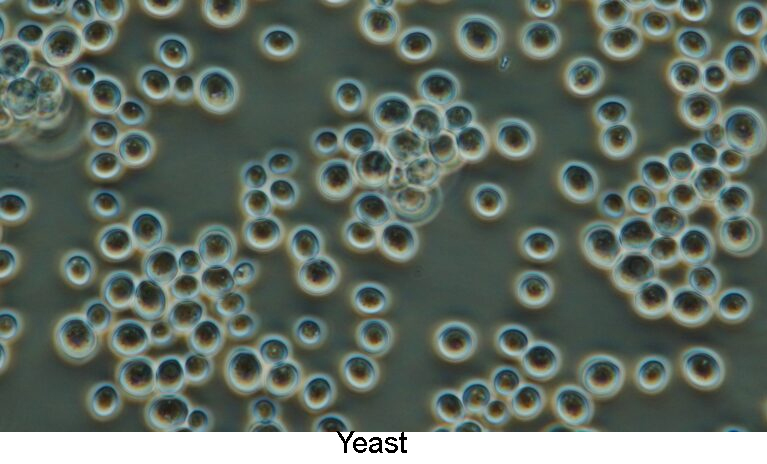

¿Habéis visto alguna vez una célula de levadura? Pues seguramente tampoco, porque también es microscópica. Pero seguro que en alguna ocasión habéis comido pan, o habéis bebido vino o cerveza. Pues debéis saber que, si lo habéis podido hacer, ha sido gracias a ellas.

Así que, por lo que parece, no los vemos, pero sí que los sentimos. Y, sobre todo, sentimos sus efectos.

Bueno, pues ahora que ya sabemos, a grandes rasgos, de qué estamos hablando, sigo con la reflexión.

Y os daré algunos datos para ponernos en contexto.

En una única gota de agua de mar se pueden encontrar hasta 10 millones de virus, 1 millón de bacterias y más de 1000 protozoos y microalgas. Parecen muchos ¿no? Pues ahora pensad en cuántas gotas de agua hay en el mar y calculad (no hace falta) la cantidad de seres vivos microscópicos que habitan en él.

Más datos.

Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Se calcula que en un gramo de suelo fértil puede haber hasta 40 millones de bacterias, y cuando intentamos calcular la cantidad total de bacterias que viven en el planeta, la cifra es descomunal. Nada menos que un 5 seguido de 30 ceros (5.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000), ¡5 quintillones! (no seré yo quien les discuta a los científicos sus cálculos)

Y ahora un dato que a muchos os resultará sorprendente. El número total de bacterias que viven en nuestro propio cuerpo es 10 veces más alto que el número de nuestras propias células.

Vale, podéis pensar, está bien. Pero ¿qué nos importa a nosotros la cantidad de bacterias? ¿Acaso nos influye en algo?

Bueno, pues para que os hagáis una idea (solo una idea) resulta que sin esas bacterias que viven en nuestro cuerpo no podríamos aprovechar la mayor parte de los alimentos, nos moriríamos de hambre, aunque nos inflásemos a comer.

Y algo parecido sucede con las bacterias que viven en los diferentes medios del planeta. Ellas son, por ejemplo, las que fijan el nitrógeno atmosférico y lo ponen a disposición de las plantas. Sin ese nitrógeno fijado por las bacterias y aprovechado por las plantas, nosotros, que nos comemos tanto a las plantas como a los animales que se alimentan de ellas, tampoco dispondríamos de nitrógeno y no podríamos construir nuestras proteínas ni nuestros ácidos nucleicos. Sí, sí, nuestro ADN, nuestros genes.

Sigamos.

Los científicos (siempre los científicos, menos mal) han calculado que una bacteria como la conocida E.coli (en realidad se llama Escherichia coli), esa que es una de las más abundantes en nuestro intestino pero que, a veces, nos provoca intoxicaciones alimentarias, podría recubrir completamente la superficie del planeta en tan solo 30 horas si pudiera vivir en las condiciones adecuadas para su desarrollo. Parece una barbaridad ¿no? Y también asusta un poco, por qué no decirlo.

Y ahora pensemos. ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué E.coli, o cualquiera de los millones de bacterias que viven en el planeta no se adueñan de él y “nos desaparecen” a todos los demás?

Pues porque hay quien se encarga de mantenerlas a raya, de controlar el crecimiento de sus poblaciones.

¿Y quienes son esos “controladores de bacterias” a los que les debemos la vida? ¿Quiénes son esos “depredadores de bacterias”?

Pues no, no son los leones, ni los tigres, ni las ballenas azules, ni los osos polares, ni las águilas reales, ni… bueno, ni nosotros tampoco. Ni siquiera nuestros “antibióticos”, que cada vez nos protegen menos (pero eso es otra historia).

No, no son esos grandes animales, esos grandes depredadores que tanto nos gusta ver en los documentales de naturaleza que “echan por la tele” los que nos protegen de las bacterias, sino otros muchísimo más pequeños. Tan pequeños que, igual que pasa con las bacterias, son invisibles a simple vista. Solo los podemos ver si utilizamos el microscopio.

Nuestros grandes defensores son protozoos ciliados y flagelados, amebas, rotíferos, quetognatos, nematodos… Una miríada de seres a los que nunca (o casi nunca) vemos y de los que los que no trabajamos en un laboratorio no sabemos prácticamente nada. Por cierto, los nombres no me los he inventado yo.

Curioso, ¿verdad? No sabemos casi nada de los seres vivos que mayor importancia tienen para nuestras vidas.

Eso sí. Seguro que sabemos cómo era el gran oso cavernario o el tigre dientes de sable, o hasta conocemos el aspecto del gran Tyranosaurus rex o del pequeño Velociraptor mongoliensis, aunque ninguno de ellos nos acompaña ahora en el planeta y algunos de ellos no nos haya acompañado nunca porque jamás hemos coincidido. Por cierto, para los cinéfilos, los velociraptores ue aparecen en Jurasic Park, la película, no representaban a los auténticos dinosaurios del género Velociraptor, sino a otros del género Deinonychus, un poco mayores.

Y hago aquí un inciso: No, los humanos jamás convivimos con los dinosaurios. Los dinosaurios desaparecieron hace alrededor de 65 millones de años y nosotros, los integrantes del género Homo (nosotros somos la especie Homo sapiens, que significa “hombre sabio”), aparecimos hace menos de 3 millones de años.

Bueno, de momento ya sabemos que en nuestro planeta hay muchísimas más bacterias que cualquier otro ser vivo; que no son las ballenas, ni los leones, ni cualquiera de los manidos animales utilizados como emblemas ambientales los que nos protegen de ellas y evitan que se “nos coman”; que son seres vivos microscópicos como los ciliados o los rotíferos los que mantienen a raya a las poblaciones de bacterias, y que gracias a otros seres microscópicos, como las diatomeas o las cianobacterias, disponemos de la cantidad adecuada de oxígeno en la atmósfera. Y también sabemos que nunca hemos convivido con los dinosaurios (por si acaso a alguien se le había olvidado).

Entonces, ¿por qué la mayoría de nosotros no sabemos prácticamente nada de los seres microscópicos, esos que conforman lo que hemos llamado “vida microscópica”, si son los responsables de que la vida se haya desarrollado y se mantenga en nuestro querido planeta Tierra desde hace unos 4.500 millones de años? ¿Por qué un estudiante de secundaria en nuestro país sabe más de un tiranosaurio que de una diatomea? ¿Acaso influye más en su vida diaria el dinosaurio que la microalga? (Por cierto, me encantan los dinosaurios, por si alguien pensaba lo contrario).

Creo que estaremos de acuerdo en que la respuesta a las dos primeras preguntas, es porque no nos los enseñan, no nos lo explican. Y la respuesta a la tercera es, claramente, NO.

Entremos ahora en la reivindicación a la que aludía en principio.

¿Dónde aprendemos sobre el mundo natural del que formamos parte? ¿Dónde nos enseñan biología, geología y todas esas ciencias cuyos nombres terminan en -gía? ¿Qué instituciones tienen la obligación (sí, la obligación) de proporcionarnos la información y, sobre todo, la formación necesaria para que comprendamos un poco mejor nuestro mundo?

Pues creo que está claro, tanto los centros de educación (escuelas, institutos y universidades) a través de los programas educativos, y los museos, especialmente los de ciencias naturales a través de sus colecciones, exposiciones y recursos educativos.

¿Sucede eso?

¿A alguien le han hablado de los rotíferos en la escuela? ¿Alguien ha visto una diatomea o un quetognato en un museo de ciencias naturales?

Creo que no me equivoco demasiado si digo que no o, en todo caso, solo a alguno de vosotros que haya tenido la suerte de tener un profesor de ciencias naturales que haya decidido ampliar el contenido del programa educativo correspondiente y permitir que sus alumnos adquieran más conocimientos (y esto no quiere ser una crítica a los profesores sino al sistema y los programas educativos, que quede claro)

Y seguro que tampoco me equivoco si afirmo que solo los que hayan podido visitar el centro ARTIS-Micropia, en Amsterdam, han podido conocer un museo dedicado a esa maravillosa “vida microscópica”.

Es cierto que otros museos, como el CosmoCaixa de Barcelona tiene en su exposición permanente algunos módulos dedicados a ella y, afortunadamente, también un espacio único y especial llamado “Micrarium” dedicado a la microscopía. O que otro museo, como el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, incorpora en su exposición permanente algunas maquetas e interactivos dedicados a la microbiología. El Senckenberg Naturmuseum de Frankfurt ha desarrollado un módulo inmersivo llamado “Walk-in water drop” para mostrar la biodiversidad que se esocnde en una gota de abua de una manera muy original. Y el pequeño, pero muy activo, Museu de Ciències Naturals de Granollers ha mostrado sensibilidad hacia este tema y ha desarrollado talleres educativos sobre la vida microscópica e incluso ha participado en la producción de algunos audiovisuales educativos para proyectar en su planetario.

He de reconocer que no he visitado todos los muesos de ciencias naturales del mundo y que, seguramente, habrá algunos otros que también dediquen parte de su espacio a la vida microscópica, pero, no son todos, y en la mayoría de los que son, la vida microscópica constituye una ínfima parte de su contenido.

Entonces, cabe preguntarse ¿por qué los museos de ciencias naturales, entidades que según su propia definición tienen como misión darnos a conocer las características naturales del mundo en el que vivimos, no dedican más espacio-recursos, a mostrar esa vida microscópica que constituye la mayor parte de la vida de nuestro planeta y que tiene profundas implicaciones en nuestra propia vida como seres humanos e integrantes del ecosistema global llamado Biosfera?

Y no es porque esos seres, prácticamente invisibles, que conforman la vida microscópica no resulten atractivos. No es porque ahora la gente tenga poco interés. Es, simplemente, porque por desconocimiento o por supuestas dificultades técnicas, no ha existido una voluntad real de mostrárnoslos.

La realidad es tozuda y nos muestra claramente que, en muchas ocasiones (y esta es una de ellas), estamos equivocados.

Y ahora, permitidme que utilice a Science into Images como uno de los muchos ejemplos de eso.

Somos una productora audiovisual pequeña, muy pequeña, especializada en divulgar temas científicos y de historia natural mediante documentales, instalaciones museísticas, publicaciones y, como no puede ser de otra manera en nuestra época, en redes sociales.

Y nuestra especialidad, sobre todo en redes sociales, es ¡oh, casualidad! la vida microscópica, esa que, según muchos de los museos, instituciones, canales de televisión y editoriales, no resulta nada atractiva para el público general.

Pues bien, ese “no interés” ha hecho que tengamos actualmente más de 190.000 seguidores en Instagram y más de 16.000 en Facebook. ¿Quiere eso decir que los seres microscópicos no resultan atractivos para el público? Es más, para un público, como el de las dos plataformas citadas, que, según todos los estudios realizados hasta el momento, está poco interesado en la ciencia y la historia natural y que no es capaz de “perder” más de 3 segundos de su tiempo viendo cosas de ciencia (y mucho menos de “bichos” microscópicos, claro)

Quizás sea el momento de que las cosas cambien.

Quizás la preocupación por el cambio climático global despierte el interés de esas instituciones en mostrarnos quiénes son los que nos pueden ayudar a mantener el equilibrio; quiénes pueden captar la mayor parte del dióxido de carbono y enterrarlo en las profundidades del océano para que no actúe como gas de efecto invernadero en la atmósfera; quiénes van a seguir produciendo el oxígeno que necesitamos para respirar, quienes van a proteger a los diferentes ecosistemas del peligro del crecimiento desmesurado de las poblaciones bacterianas; quiénes son capaces de regular el clima liberando sustancias a la atmósfera que provocan la formación de nubes sobre el mar y la lluvia en las tierras emergidas; quiénes… Podría seguir, pero lo dejaré aquí.