EN BUSCA DE LA INMORTALIDAD

La búsqueda de la inmortalidad ha sido una de las obsesiones del ser humano desde que tomó conciencia de su propia muerte.

Dejando al margen cualquier otra aproximación, y contemplándolo desde un punto de vista puramente biológico, podemos considerar a cualquier ser vivo como un sistema físico. Y, en consecuencia, sometido a las leyes del mundo físico.

Unas de las leyes más importantes en este ámbito son las leyes o principios de la termodinámica.

La primera, quizás la más conocida, afirma que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y la segunda, expresada coloquialmente, viene a decir que cualquier sistema físico tiene tendencia a desordenarse espontáneamente.

En principio, esas leyes son aplicables a cualquier sistema cerrado, es decir, aislado del medio.

Sin embargo, los seres vivos no somos sistemas cerrados. Mantenemos un intercambio permanente de materia y energía con nuestro entorno. Y gracias a ese intercambio podemos escapar del yugo termodinámico y conservar nuestro “orden”, al menos durante cierto tiempo.

El mantenimiento de ese orden es lo que llamamos homeostasis y es lo que nos permite mantenernos con vida en un constante estado de equilibrio dinámico.

Pero, ¿qué pasa cuando somos incapaces de mantener ese equilibrio?

Pues que nos desordenamos y, finalmente, morimos.

¿Por qué nos desordenamos? ¿Por qué perdemos la capacidad de mantener la homeostasis?

Todos los seres vivos actuales guardamos la información genética en forma de ADN.

Los organismos eucariotas, como nosotros, tenemos nuestro ADN protegido dentro del núcleo de nuestras células y organizado en pequeños paquetes. Cada uno de esos paquetes es lo que se llama un cromosoma.

Los estudios sobre el envejecimiento y la muerte de nuestras células han demostrado que es precisamente en esa forma de organización de nuestro ADN donde radica el problema.

Los cromosomas están formados por moléculas lineales de ADN, y en los extremos de cada una de ellas existe una porción de ADN que recibe el nombre de telómero. Esa porción es la que evita que, durante la división de las células, los diferentes cromosomas se enlacen entre sí por los extremos. Pero cada vez que una célula se divide, los telómeros de sus cromosomas se van acortando. Finalmente, tras un determinado número de divisiones, los telómeros son ya tan cortos que el ADN de los cromosomas no se puede duplicar adecuadamente, la célula no se puede dividir y termina muriendo.

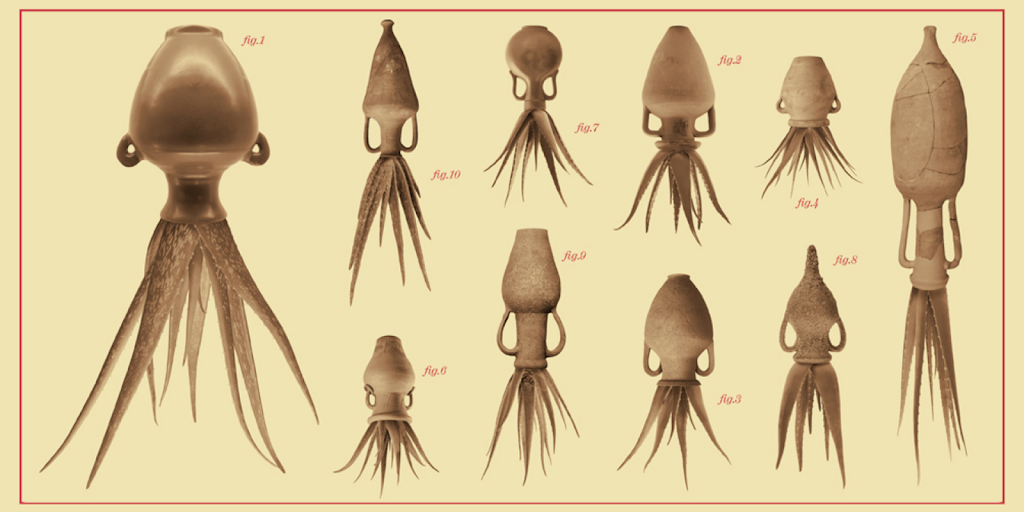

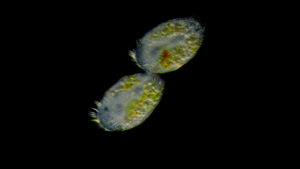

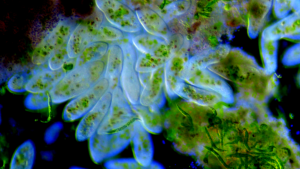

Etapa final de la división binaria o bipartición de un protozoo ciliado.

Este proceso de muerte celular recibe el nombre de apoptosis. Y el número de veces que una célula se puede dividir antes de morir se llama límite de Hayflick y varía de unos organismos a otros.

Para la mayoría de nuestras células ese límite es de alrededor de 60 divisiones. Sin embargo, tenemos células capaces de superarlo.

Esas células son las células germinales, que dan origen a los óvulos y los espermatozoides, y las células madre, que pueden dividirse indefinidamente.

¿Quiere eso decir que esas células son inmortales?

Aparentemente sí.

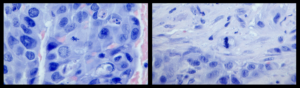

En ocasiones, otras células de nuestro organismo son capaces de evitar el límite de Hayflick y comienzan a dividirse descontroladamente. Cuando eso sucede nos enfrentamos a un serio problema: el cáncer.

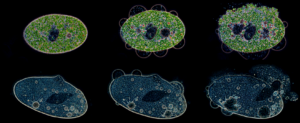

Células cancerosas humanas en diferentes fases de mitosis.

Tal como explica el profesor Pedro Luis Fernández, Jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Germans Trias i Pujol, «el término cáncer es una palabra latina que quiere decir cangrejo, y es cómo denominaban los antiguos médicos griegos y romanos a unas lesiones que eran destructivas en el organismo y que solían tener la forma de este animal.

El origen del cáncer se encuentra dentro de las propias células del organismo. Algunas de estas células pueden sufrir cambios en su comportamiento normal y comportarse de una manera agresiva. Son lo que llamamos las células cancerosas.

En realidad, el cáncer no es una enfermedad sino una serie de enfermedades que tienen unas características en común. Pueden aparecer en cualquier célula del organismo y en cualquier tejido, pero eventualmente pueden comportarse de tal manera que pueden acabar matando al individuo.

Gran tumor canceroso en el pulmón de un paciente.

Las características comunes a las células cancerosas son múltiples, pero entre ellas destacan tres:

La primera es que pueden evadir la muerte celular programada, lo que llamamos la apoptosis y, por lo tanto, pueden vivir mucho más tiempo del normal.

La segunda es que pueden multiplicarse mucho más rápidamente y muchas más veces de lo normal, superando lo que llamamos el límite de Hayflick. Además, si las ponemos en cultivo y les proporcionamos los nutrientes adecuados, podemos decir que quedan inmortalizadas.

Finalmente, una tercera característica sería que, como son células propias, son capaces de evadir los sistemas que las reconocen como extrañas, entre los que destaca el sistema de vigilancia inmune, y evitar esa muerte producida por el propio organismo.

Podemos hacer un símil con la famosa película de Ridley Scott, con un alien que surge, crece, se nutre y puede, eventualmente, acabar matando al organismo. Pero se trata de un ente egoísta, un ente estúpido y suicida,que puede acabar matando a su fuente de subsistencia, ya que, a diferencia de lo que ocurría con el ente de la película, no puede pasar de un individuo a otro.

¿O sí?

Existe lo que los especialistas llamamos el cáncer hereditario. Sin embargo, no es que pase de una persona a otra en el momento de la reproducción sino que las células reproductivas, los óvulos o los espermatozoides, pueden albergar alteraciones genéticas que pueden transmitirse a la descendencia sin que ello signifique necesariamente que van a padecer un cáncer. Simplemente puede ocurrir que, a lo largo de la vida de un individuo, y por influencias del exterior, como pueden ser agentes carcinógenos, se suman otras alteraciones genéticas que acaban desarrollando una enfermedad maligna, un cáncer, que suele ocurrir en los individuos adultos.

La aparición del cáncer provoca un desequilibrio en los organismos que lo sufren, una pérdida de su homeostasis, de su capacidad para autorregularse y mantener su funcionamiento normal. Sin embargo, la aparente “inmortalidad” de las células cancerosas nos da algunas claves para buscar posibles vías mediante las que alcanzar la tan anhelada inmortalidad.»

Desde su aparición en el planeta, la vida se ha diversificado enormemente. La evolución biológica, siempre en respuesta a la evolución propia del planeta, ha dado pie a la aparición de numerosas formas de vida. Y cada una de ellas ha desarrollado una manera única, singular, de mantener su homeostasis.

¿Es posible que alguna de ellas haya logrado evitar el desorden y, en consecuencia, la muerte?

La respuesta a esa pregunta seguramente la tendremos que buscar en formas de vida mucho más antiguas y simples que nosotros.

Los protozoos y las microalgas, todos ellos organismos eucariotas formados por una única célula, llevan habitando el planeta desde mucho antes de que apareciéramos los animales. Así que podríamos pensar que han tenido mucho más tiempo para buscar una solución al problema.

Grupo de protozoos ciliados del género Paramecium.

¿La han encontrado? ¿Han conseguido ser inmortales?

Organismos aparentemente tan simples como los protozoos son capaces de dividirse más de 200 veces, muchas más veces que nuestras células normales. Ellos también tienen su ADN organizado en cromosomas como los nuestros, y esos cromosomas también tienen telómeros en sus extremos.

¿Cómo evitan que esos telómeros se acorten?

El secreto está en un enzima, una molécula que reconstruye los telómeros después de cada división. Esa molécula aparentemente “mágica” se llama telomerasa.

Ese mismo enzima aparece en nuestras células germinales, nuestras células madre y, desafortunadamente, también en las células cancerosas.

De todas maneras, se ha podido comprobar que protozoos como los paramecios también sufren senescencia, es decir, también envejecen y acaban perdiendo su capacidad reproductiva. Por lo tanto, parece que esos organismos tampoco han conseguido la inmortalidad.

Secuencia de la destrucción de la membrana y consiguiente muerte de dos protozoos ciliados. Arriba Paramecium bursaria. Abajo Paramecium caudatum.

Todos los organismos de los que hemos hablado hasta ahora están formados (nosotros también) por células eucariotas, células con núcleo y con el ADN organizado en forma de cromosomas lineales. Pero ¿qué sucede con las bacterias y las arqueas?

Bacterias y arqueas son organismos procariotas, no tienen un núcleo celular definido. Y su material genético, su ADN, no está empaquetado en cromosomas lineales, sino que forma un único cromosoma circular.

Al ser circular, el cromosoma bacteriano no tiene extremos y, por tanto, tampoco tiene telómeros, de manera que no sufre acortamiento durante los ciclos de división y reproducción.

Podríamos pensar, como se ha pensado durante mucho tiempo, que, debido a esa característica, las bacterias y las arqueas son inmortales. Sin embargo, estudios recientes llevados a cabo con una de las bacterias más conocidas, la famosa Escherichia coli, han demostrado que eso no es del todo cierto. Algunas de las células resultantes de la división de esta bacteria, de su reproducción por bipartición, muestran una capacidad reproductiva menor que la de sus hermanas, es decir, envejecen y, finalmente, su línea de descendencia acaba desapareciendo.

Parece, entonces, que ni la reproducción por bipartición, ni la posesión de un cromosoma circular, sin telómeros, aseguran la inmortalidad.

¿Existe alguna otra estrategia? ¿Hay alguna otra posibilidad de ser inmortal?

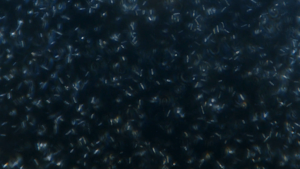

Algunos grupos de bacterias, entre ellas las que conforman los géneros Bacillus y Clostridium, tienen la capacidad de formar endosporas como estrategia de resistencia cuando las condiciones del entorno no son adecuadas.

Podríamos considerar estas endosporas bacterianas como diminutas “cápsulas del tiempo” en cuyo interior permanece la bacteria en un estado “durmiente”. Cuando las condiciones ambientales vuelven a ser favorables, la espora se abre, germina, y reaparece la bacteria de su interior.

Poblacion bacteriana con algunas células esporuladas.

La cuestión entonces es ¿cuánto tiempo puede permanecer la bacteria en el interior de la espora en ese estado “durmiente”?

En 1995, investigadores californianos publicaron la “resurrección” de una bacteria, o mejor, la germinación de una de esas esporas bacterianas, hallada en el interior del intestino de una abeja preservada en ámbar durante más de 25 millones de años. (Cano, R. J. and Borucki, M. K.: 1995, Revival and Identification of Bacterial Spores in 25–40 Million-Year-Old Dominican Amber, Science 268, 1060–1064.)

Pero aún hay más.

Cinco años más tarde, en el año 2000, otro grupo estadounidense de investigadores publicó un estudio en el que afirmaba haber “resucitado” otra bacteria. Esta vez la espora estaba incluida en un cristal de sal extraído desde más de 500 m de profundidad en la formación geológica Salado, en Nuevo Méjico. Y su antigüedad era de 250 millones de años. (Vreeland, R. H., W. D. Rosenzweig and D. W. Powers. 2000. Isolation of a 250 million-year-old halotolerant bacterium from a primary salt crystal. Nature. 407 (6806): 897-900.)

¿Es eso la inmortalidad?

Puedes ver el episodio «En busca de la inmortalidad» (25 minutos. V.O. en Español. Subtitulado en Inglés y en Portugués) de nuestra serie “Planeta microbio” en este enlace:

https://caixaforumplus.org/v/en-busca-de-la-inmortalidad