El biólogo estadounidense de origen ucraniano Theodosius Dobzhansky, figura importantísima en el ámbito de la biología evolutiva durante el siglo XX, afirmó que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución.

Tal como afirman algunos antropólogos, nuestra evolución cultural, mucho más veloz que la biológica, ha propiciado que un factor puramente biológico, “la tendencia a la unión sexual”, haya evolucionado hasta lo que definimos como el “sentimiento intenso del ser humano que lo induce al encuentro y unión con otro ser”.

El amor aparece así como resultado de la evolución cultural del sexo, de una estrategia que surgió para asegurar el mantenimiento de la vida sobre el planeta.

Pero ¿es el sexo, el amor, la única estrategia posible? Y, en todo caso, ¿es la mejor estrategia para el mantenimiento de las especies?

Hay muchísimos organismos que no necesitan del sexo para reproducirse. Y por lo que podemos observar en la naturaleza, no parece que les haya ido nada mal.

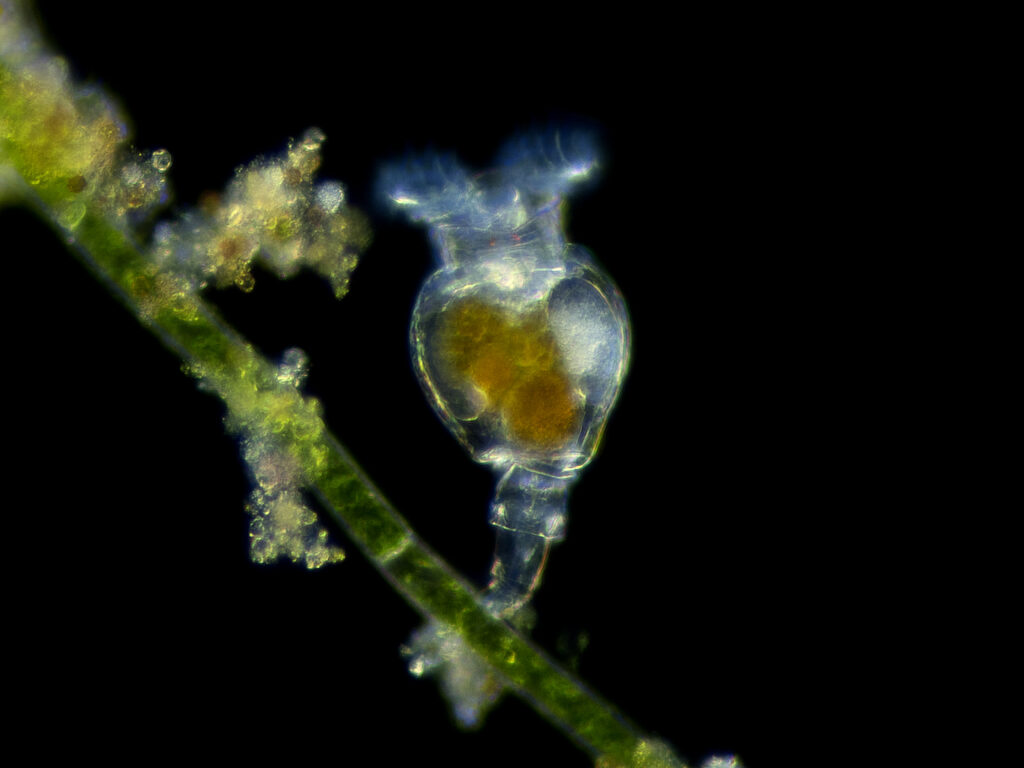

Animales como las hidras, unos pequeños pólipos de agua dulce, son capaces de regenerar partes de su cuerpo e incluso de generar nuevos individuos a partir de las células de su pared corporal.

Esta característica hizo pensar a los primeros observadores, que Hydra era un ser inmortal.

Desde entonces se han llevado a cabo multitud de estudios e investigaciones con este delicado pólipo y se ha podido conocer que muchas de sus células son células madre, es decir, células no diferenciadas o especializadas, que tienen la capacidad de convertirse en cualquiera de los diferentes tipos de células que conforman su organismo.

Eso le permite también crear nuevos individuos de forma asexual mediante un proceso llamado gemación.

En la pared de las hidras adultas se forman unas protuberancias que van creciendo hasta dar origen a nuevas hidras, que se desprenderán del cuerpo materno cuando hayan alcanzado la madurez y sean capaces de llevar una vida independiente.

Algo parecido sucede con algunos diminutos gusanos acuáticos.

En el caso de muchos anélidos, los nuevos individuos no se generan en la pared del cuerpo de los adultos sino en su extremo posterior. Poco a poco, mientras el nuevo ejemplar se está formando, el conjunto es algo parecido a un “gusano doble”.

El proceso total de formación de un nuevo individuo suele durar alrededor de 24 horas y se lleva a cabo de atrás hacia adelante, es decir, lo primero que se forma es su parte posterior, su región anal, y lo último su cabeza, la región oral.

Solo cuando esta última está completamente formada, el nuevo gusano se separa del cuerpo materno.

Las bacterias, además de ser los primeros organismos que aparecieron sobre el planeta, son también los seres vivos más abundantes. Y ese dominio sobre la biosfera lo han logrado mediante la simple división binaria o bipartición, un método de reproducción en el que una bacteria se divide por la mitad para formar dos células hijas idénticas a ella. De hecho, algunas bacterias son capaces de reproducirse cada 20 minutos cuando las condiciones son las adecuadas lo que significa que, si pudieran crecer sin restricciones podrían recubrir completamente la superficie del planeta en menos de 30 horas.

Afortunadamente para el resto de los habitantes del planeta eso no sucede.

La mayor parte de las bacterias de cada generación mueren de hambre, de sed o son devoradas por los innumerables comedores de bacterias que pueblan también el planeta.

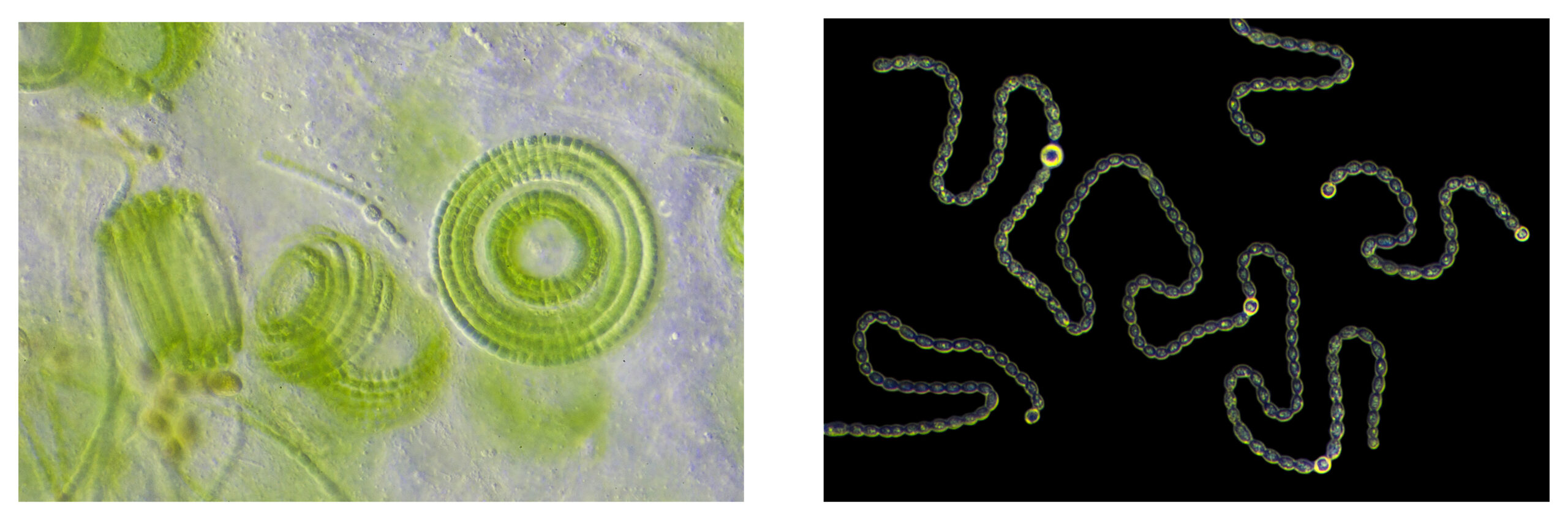

Muchos de estos devoradores de bacterias siguen una estrategia similar a la de las bacterias y también se dividen por la mitad para dar origen a dos nuevas células.

Estas maneras de reproducirse forman parte de lo que llamamos reproducción asexual, es decir, reproducción sin sexo. Y es una forma de reproducción muy rápida.

Teniendo en cuenta la enorme capacidad de reproducción de estos organismos cabe preguntarse ¿era necesaria la aparición del sexo para la evolución de la vida en el planeta?

Según el doctor Pere-Joan Cardona, “la tuberculosis es la enfermedad que ha causado más mortalidad en la humanidad. Ha generado mil millones de muertos en los últimos 200 años y, de hecho, todavía actualmente se considera la primera enfermedad infecciosa en cuanto a número de muertes. Un millón y medio de muertes cada año.

Es curioso que esta enfermedad afecte más al sexo masculino, un sexo masculino que surge, curiosamente, para poder llevar a cabo la reproducción sexual.

La reproducción sexual, al unir dos gametos diferentes, permite intercambiar material genético y generar variabilidad sin perder la estructura de los genes. Esta variabilidad es inmediata y permite hacer frente a las enfermedades parasitarias que constantemente han acechado a la especie humana.

Una de las víctimas de este mecanismo exitoso de la evolución es el sexo masculino, que en los últimos siete mil años de la historia turbulenta de la humanidad, se ha ido especializando en una actitud agresiva, violenta, dominante, que le ha impactado tanto a nivel endocrino como inmunológico.

Ese impacto fisiológico ha provocado una reducción en la capacidad de defensa contra los parásitos y ha generado su propia perdición. Este mecanismo, que tenía que hacer frente a las enfermedades infecciosas con un simple toque de variabilidad, ha afectado, por cuestiones históricas y de comportamiento cultural, al sexo masculino, cuyo papel en la reproducción o la multiplicación de la especie es muy poco relevante.

De alguna manera, la reproducción sexual ha propiciado, la muerte o la afectación de la mitad de la humanidad, precisamente a manos de los agentes contra los cuales se seleccionó este tipo de estrategia reproductiva.”

Por lo que explica el Dr. Cardona, parece que el sexo ha acarreado la muerte, sin embargo, si se ha mantenido seguramente es porque ha supuesto alguna ventaja evolutiva.

Antes de que las cianobacterias provocasen el incremento de oxígeno en la atmósfera, y como consecuencia, se crease la protectora capa de ozono, la radiación ultravioleta que alcanzaba la superficie del planeta debía de ser muy intensa.

Eso suponía un peligro para la integridad del genoma, del ADN de las bacterias, ya que este tipo de radiación puede provocar una elevada cantidad de mutaciones, muchas de ellas, seguramente, letales.

Como protección ante ese peligro, en las bacterias aparecieron ya mecanismos de reparación de su material genético, e incluso de intercambio de material genético entre ellas. Y algunos de esos mecanismos se han mantenido y han evolucionado en las células que aparecieron mucho tiempo después como resultado de un proceso de endosimbiosis.

Esas nuevas células son las células eucariotas, las que forman a todo el resto de los organismos que poblamos el planeta.

En organismos como los protozoos ciliados aparece un mecanismo singular que recibe el nombre de conjugación.

Dos células, dos individuos, se unen por una determinada parte de su membrana e intercambian material genético de sus núcleos, intercambian ADN.

En este caso no existe una célula masculina, donadora, y una célula femenina, receptora. Se trata de un intercambio a partes iguales, durante el que se produce una recombinación genética, puesto que cada una de ambas células reciben parte del genoma de la otra y la combina con el suyo.

El resultado de ese proceso es, posiblemente, la adquisición de una mayor capacidad para afrontar las cambiantes condiciones del medio.

Una vez finalizado el intercambio, ambas células se separan de nuevo sin que se haya producido descendencia alguna.

¿Podemos llamar sexo a esa relación, a ese intercambio genético?

Posiblemente sí, pero en cualquier caso, no parece estar directamente asociado a la reproducción.

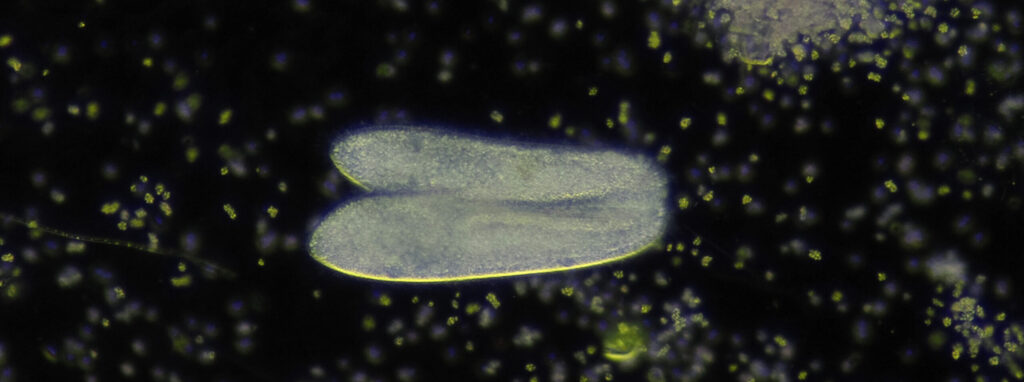

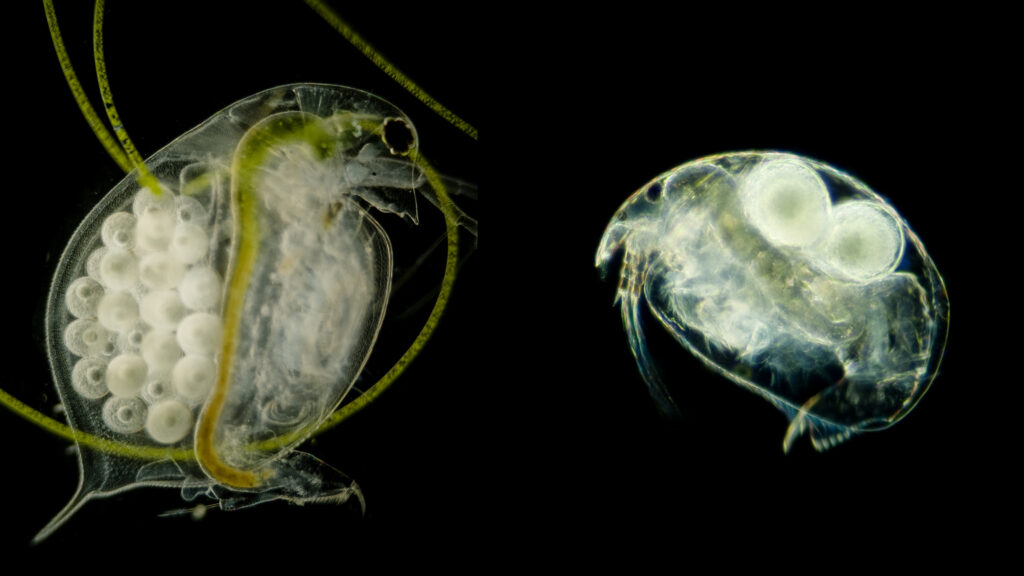

Cuando el sexo se asocia con la reproducción, como sucede en el caso de muchos animales, como los copépodos, las células participantes en la relación actúan como gametos, uno femenino y otro masculino. Son los espermatozoides y los óvulos, que se forman en los órganos sexuales, los testículos y los ovarios, mediante una división celular especial llamada meiosis.

Mediante esta división cada uno de los gametos quedará solo con la mitad de los cromosomas típicos de la especie. De esa manera, al fusionarse mediante la fecundación, la nueva célula formada recupera la dotación cromosómica completa de la especie.

Esa nueva célula es el zigoto, que se irá dividiendo para formar el embrión y, finalmente, dar origen a un nuevo individuo.

El mundo de los hongos es diferente a cualquiera de los demás. Son organismos en los que se mezclan características animales y vegetales para conformar un nuevo reino.

Millones de esporas son liberadas desde sus cuerpos fructíferos, y aunque muchas de ellas desaparecerán sin dejar rastro, otras germinarán y darán origen al micelio, el auténtico cuerpo del hongo. En muchas de las especies que vemos habitualmente el campo, ese micelio crecerá hasta madurar y producir un nuevo cuerpo fructífero, una seta, que reiniciará el ciclo vital.

El reino de los hongos es tan especial que en él aparecen especies, como Schizophyllum commune, que poseen hasta 23000 sexos diferentes, algo que, desde nuestra perspectiva puede resultar sorprendente. (Erika Kothe (1999). Mating Types and Pheromone Recognition in the Homobasidiomycete Schizophyllum commune. Fungal Genetics and Biology, Volume 27, Issues 2–3, Pages 146-152. https://doi.org/10.1006/fgbi.1999.1129.)

¿Es realmente necesario tal dispendio de energía? ¿Es necesario que las especie destinen tanto esfuerzo y energía al mantenimiento de un sexo, el masculino, cuyo único papel en la reproducción es el de aportar un conjunto de cromosomas?

Algunos organismos, entre los que se encuentra la Hydra a la que citamos anteriormente, han sido capaces de evitar este aparente despilfarro energético.

Hydra, además de reproducirse de manera asexual mediante gemación, recurre a la reproducción sexual cuando las condiciones ambientales lo exigen.

Sin embargo, este pólipo ha evitado el coste energético de crear individuos con sexos diferentes. Ambos sexos aparecen en un mismo individuo. Es lo que conocemos como hermafroditismo.

Existen otros organismos, como los rotíferos, en los que la proporción de machos es muy pequeña. De hecho, en algunos rotíferos, entre los que se encuentran especies de los géneros Philodina y Rotaria todavía no se han podido descubrir machos.

En estas especies, durante la mayor parte del tiempo, la reproducción depende solamente de las hembras, capaces de generar nuevos individuos por sí mismas, sin necesidad de machos, mediante huevos partenogenéticos, huevos que poseen exclusivamente el material genético de la hembra.

La velocidad de crecimiento de las poblaciones que proporciona este tipo de reproducción es enorme.

Cuando el alimento es abundante, básicamente bacterias y microalgas, se pueden observar concentraciones de miles de individuos.

Entre los animales, quizás el ejemplo más conocido de partenogénesis sea el de las pulgas de agua.

Mientras las condiciones del medio se mantienen más o menos estables a lo largo del tiempo, las hembras de pulga de agua producen huevos partenogenéticos mediante un proceso llamado apomixis.

Sus óvulos no sufren meiosis, es decir, no se dividen en dos células con la mitad de la dotación genética cada una, sino que comienzan el desarrollo de un nuevo embrión de forma directa.

La descendencia resultante está formada por individuos femeninos que son clones de su madre.

Sin embargo, cuando las condiciones del medio cambian, esas mismas poblaciones de pulgas de agua recurren al sexo como mecanismo reproductivo.

¿Por qué?

El sexo implica mezcla de genes, recombinación de ADN, y esa mezcla incrementa las posibilidades de adaptación a las nuevas condiciones ambientales y, en consecuencia, las posibilidades de supervivencia de la especie.

Pero para que eso sea posible, los dos gametos, han tenido que fusionarse y perder su identidad. Han tenido que desaparecer. Algo que en lenguaje coloquial llamamos muerte.

En palabras de la bióloga estadounidense Lynn Margulis, una de las más relevantes y revolucionarias figuras en el ámbito de la evolución durante la segunda mitad del siglo XX y la primera década del XXI, “la muerte fue la primera enfermedad de transmisión sexual”.

Puedes ver el episodio “Amor y Muerte” (25 minutos. V.O. en Español. Subtitulado en Inglés y Portugués) de nuestra serie “Planeta microbio” en este enlace: